Stanwell Consulting, spécialiste de la transformation des secteurs des services financiers du retail et du luxe, livre ici son point de vue sur les enjeux autour de la réforme des retraites en France L’analyse ici présente s’attache à porter des constats sur les défis auxquels est confronté le régime des retraites et à formuler les contours que devrait prendre une réforme globale et pérenne du régime.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans notre Covid Paper[1], les crises ont ceci d’utile qu’elles agissent souvent comme un révélateur. La crise actuelle autour de la réforme des retraites n’échappe pas à cette règle. La défiance que cette réforme a engendré dans l’opinion est le symptôme d’un malaise profond dont les racines sont multiples et s’ancrent dans les maux structurels du pays.

- Malaise économique : les réformes menées depuis 20 ans présupposent des gains de productivité annuels de 1,5% sur longue période pour assurer un équilibre du système des retraites. Or la France a connu des gains de productivité sensiblement inférieurs au cours de la décennie récente (0,7%). Les interrogations sur l’équilibre du système sont donc le produit d’une inquiétude plus large sur la performance de long terme de l’économie française. Inquiétude qui ne peut se décorréler d’une réflexion sur la compétitivité et sur l’impact des charges qui pèsent sur l’économie.

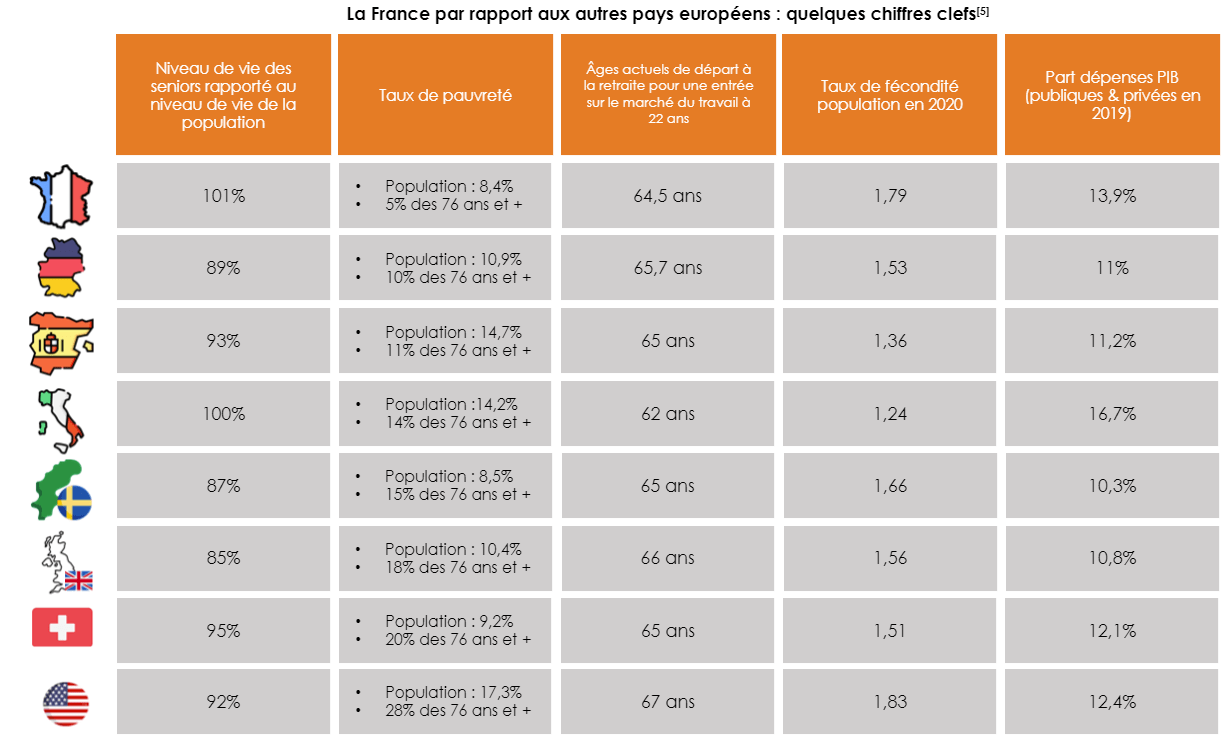

- Stagnation et vieillissement démographique :parfaitement comprise par tous, la 1ère cause des réformes est l’adaptation nécessaire du système des retraites au vieillissement de la population et à la dynamique démographique du pays. De fait, la lecture des projections du COR montre que des ajustements importants ont déjà été réalisés par les réformes passées. Il est ainsi prévu que le niveau de vie relatif des retraités connaisse une nette décrue dans les décennies à venir quel que soit le scénario considéré. Il fait peu de doute que cette réalité peu réjouissante est comprise et intériorisée par de nombreuses personnes qui s’opposent à la réforme actuelle.

- Crise du rapport au travail : l’hostilité à la réforme a également mis en valeur des professions dont les membres expriment une angoisse sur leur capacité à exercer jusqu’à un âge avancé leur métier. La liste des professions concernées semble éloignée des métiers qui viennent traditionnellement à l’esprit lorsque l’on pense aux enjeux de pénibilité. On trouve ainsi en tête de ces professions les caissiers et les employés de banque et d’assurance. Cette angoisse souligne l’existence d’emplois « subis » par les travailleurs qui les exercent. Pour cette catégorie, la pénibilité est d’ordre « psychologique » et découle d’activités perçues comme non valorisantes et d’un travail vécu comme sans perspectives. Absence de sens et pénibilité finissent ici par se rejoindre.

Les interrogations sur l’équilibre du système sont donc le produit d’une inquiétude plus large sur la performance de long terme de l’économie française.

- Crise de l’intérêt général : enfin, la crise actuelle souligne une rupture de confiance dans la capacité du politique à aboutir à une réforme « juste », à comprendre ici dans son sens aristotélicien, c’est-à-dire comme la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû ou, dans le cas présent, d’arriver à un partage équitable des efforts entre générations et professions. La fracture que font apparaitre les sondages entre actifs et retraités est ici symptomatique. L’absence de confiance engendre un réflexe individualiste de préservation du statu quo, les actifs refusant la réforme pour défendre leurs futures retraites, là où certains retraités la souhaitent pour mieux garantir leurs avantages existants.

Face à un sujet aussi sensible pour l’opinion, la classe politique a toujours choisi, pour des raisons bien compréhensibles, la stratégie des petits pas « paramétriques » sans prendre en compte que l’accumulation des réformes, toujours dans le sens d’un « grignotage » des droits acquis, ne ferait qu’accroitre leur caractère anxiogène.

L’absence durable de perspectives, au-delà d’une dévalorisation progressive des droits à la retraite vécue comme le signe d’un inéluctable appauvrissement, conduit à un sentiment de lassitude et de colère.

A rebours du pessimisme actuel sur les retraites, nous pensons qu’il existe de vraies perspectives à ouvrir sur le sujet, susceptibles d’assurer l’équité entre les générations et pleinement porteuses d’espoir pour l’avenir. Mais pour ce faire, un préalable s’impose : celui de regarder avec lucidité la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui.

C’est ce que nous nous proposons de faire dans cet article.

Où en sont les retraites en France ? Impact des réformes passées

Depuis l’introduction en 1981 de la retraite à 60 ans, à rebours de la tendance qui allait s’affirmer dans les pays développés, la France pâtit d’une image d’Epinal qui a la vie dure : celle du pays des éternels « acquis sociaux », qui, la tête résolument enfouie dans le sable tel l’autruche, refuse de procéder aux douloureuses réformes qu’imposent le vieillissement de sa population. Comme nous allons le voir, cette image est assez infondée, le pays ayant en réalité mené plusieurs réformes en la matière. On ne citera ici que les mesures les plus marquantes :

Les mesures ici évoquées sont en outre à compléter des dispositifs ayant été mis en place pour encourager le développement des retraites individuelles (Création des PERCO par la réforme de 2003…) ainsi que des mesures fiscales ayant été décidées pour soutenir le financement du système (mise en place de la CSG en 1991…). Les simulations du COR estiment que l’impact des réformes passées s’élève d’ores et déjà à plusieurs points de PIB de dépenses en moins chaque année et que ce gain s’établirait à 6,9% du PIB par an en 2070.

Ce constat est d’ailleurs cohérent avec les projections du COR : alors que le ratio de cotisants sur retraités va progressivement baisser de 1,7 actuellement à 1,2 vers 2070, le poids des dépenses de retraites dans le PIB devrait se stabiliser dans la décennie 2030 d’après le scénario le plus pessimiste du COR.

Cela veut dire que, quel que soit le scénario du COR considéré, il est bien prévu une baisse relative des pensions de retraites par rapport au niveau des revenus d’activité. Alors que le niveau de vie des retraités est aujourd’hui supérieur à celui des actifs, il devrait désormais décroitre tendanciellement par rapport à celui de la population active. Autrement dit, les générations d’actifs actuelles devront faire face à des charges élevées pour financer le système mais jouiront de droits dévalués par rapport aux générations passées de retraités. Pour autant, Il est à noter que, dans le scénario du COR le plus pessimiste, le solde de financement des retraites se maintiendrait structurellement à un niveau négatif (~-0,7% du PIB) sauf réforme complémentaire [3] .

Par ailleurs, dans le scénario le plus favorable, le déficit du régime ne se résorbe pas avant 2038. C’est sans doute là que réside le problème structurel du débat sur les retraites : malgré les réformes passées, l’équilibre du système reste contingent des perspectives de croissance à long terme. Toute inquiétude en la matière justifie de nouvelles réformes.

1993 :

Pass